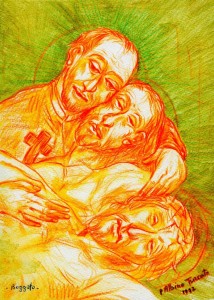

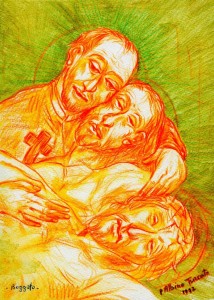

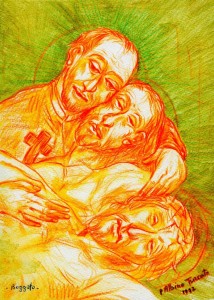

L’esempio più efficace in tempo di peste fu dato proprio dai Superiori Maggiori: dal Superiore generale, dal Consultore fr. Prandi, dall’Arbitro p. Novati, dal Segretario di consulta p. Zazio, dai Provinciali di Bologna e di Milano, dai singoli Prefetti delle case, che per primi esposero la propria vita, incontrando i più la morte nell’esercizio della carità: tale esemplarità suscitò nei confratelli tanta edificazione da accendere in essi una santa gara nell’offrirsi per tale eroico servizio.

L’esempio più efficace in tempo di peste fu dato proprio dai Superiori Maggiori: dal Superiore generale, dal Consultore fr. Prandi, dall’Arbitro p. Novati, dal Segretario di consulta p. Zazio, dai Provinciali di Bologna e di Milano, dai singoli Prefetti delle case, che per primi esposero la propria vita, incontrando i più la morte nell’esercizio della carità: tale esemplarità suscitò nei confratelli tanta edificazione da accendere in essi una santa gara nell’offrirsi per tale eroico servizio.

Dalle nostre case poste in località esenti da peste, pervenivano, da parte dei Superiori e dai Confratelli alla consulta, pressanti richieste di essere mandati in soccorso dei contagiati, e questa, a sua volta, rispondeva che, appena si fosse presentata l’occasione, sarebbe stata esaudita la loro richiesta.

È bene mettere in evidenza il movente e principio ispiratore, cioè, da parte dei religiosi la persuasione di chiedere ed ottenere una vera e grande grazia; nei Superiori la convinzione di usare un atto di distinzione e di privilegio nel concederla. Era convinzione che «morire di peste al servizio degli appestati» fosse assimilabile al martirio.

«Stii preparato – scriveva la Consulta generale al p. Ferrante Palma, Prefetto del noviziato di Palermo – che non mancheremo di consolarlo e fargli grazia di andare a servire gli appestati». Fu infatti destinato a Bologna a sostituire il Superiore provinciale, p. Palomba, morto di peste.

«Vi sono parecchi Teologi e Padri che chiamano martiri non soltanto coloro che sono uccisi dagli eretici e dagli infedeli in odio alla religione cattolica, ma quei santi pure che si occuparono sempre nel servizio di Dio e nella salute dei prossimi, da abbracciare in modo assiduo e continuo le opere di carità, non solo ordinarie, ma difficili ed eroiche, fino all’ultimo della loro vita. Per tale motivo sono chiamati martiri. Di questa opinione ne abbiamo discorso nella nostra opera De Canonizatione e non l’abbiamo affatto approvata, poiché abbiamo ritenuto che convenisse piuttosto ad un panegirico che ad una cattedra teologica … Se però avessimo seguito la sentenza opposta, non avremmo certamente potuto trovare modello più eminente da classificare tra i martiri della carità, che la vita e le virtù che onorano il Beato Camillo de Lellis» (papa Benedetto XIV – Prospero Lambertini, al concistoro del 18 aprile 1745).

La stima che qui esprime, è per tutti quelli che sono morti per causa di servizio e di cui è stato testimone diretto. Nel sacrificio il martirio. È evidente l’intenzione del Cicatelli. La valutazione di “quasi un altro martirio”, espressa per la prima volta da lui, e che riflette senza dubbio la stima di tutta la comunità, con a capo il Fondatore san Camillo, diventa il leitmotiv di quanti scriveranno in quel periodo storico, ed applicato a tutti quei religiosi che moriranno per il servizio agli appestati.

All’annunzio della morte dei singoli, si celebravano solenni uffici in tutte le case, con orazioni panegiriche in loro onore. Una di esse, rielaborata ed ampliata, è stata pubblicata e merita d’essere ricordata. Ne è l’autore il p. Francesco Antonio Sarri, un giovane sacerdote camilliano napoletano, dall’ingegno vivace, dalla parola accesa e facile, dalla fantasia esuberante. Il titolo è significativo: «Glorioso trionfo d’invitta morte di carità, emulatore di vero martirio. Discorso nel quale al vivo si dimostra la molta somiglianza che è fra la morte de’ Santi Martiri e di coloro ch’in servigio dell’appestati per la carità cristiana muoiono».

Il discorso è stato composto a Roma e probabilmente letto nella chiesa della Maddalena. Sviluppato, venne poi stampato a Napoli (apud Aegidium Longum 1632).

Il Sarri, per evitare eventuali censure dell’autorità ecclesiastica, inizia con una riserva precauzionale, premettendo che non intende «determinare di sua autorità» se coloro

Con metodo scolastico, usando testi scritturali, patristici e classici, p. Sarri prova che il martirio appartiene non soltanto alla fede, ma anche alle altre virtù, e ciò su l’autorità di S. Tommaso. Prende in particolare, la virtù della misericordia, e argomenta con sottigliezza dialettica e abbondanza di testimonianze in favore della tesi, impugnandone con vigore le obiezioni in contrario. Agli argomenti di ragione fa seguire quelli di convenienza, di pietà, di tradizione, con l’immancabile giuoco retorico delle invocazioni, dell’esclamazione e delle glorificazioni.

La finalità dello scritto è quella di dimostrare teologicamente l’equivalenza al “martirio” del sacrificio di quanto sono andati a servire gli appestati ben sapendo di mettersi in occasione di morire anch’essi. Non ha fine storico, per cui tolti fugaci accenni alla peste di Nola e a qualche altra occasione, non menziona altre pestilenze.

Questo per noi ha un’importanza relativa. Quello che qui ci interessa è conoscere la “stima” che la comunità, e non solo camilliana, ha di questi “testimoni eroici della carità” in quel preciso momento storico.

Termina con un finale che è una tipica esemplificazione di certa oratoria barocca: «Ingombro d’alto stupor et soprapreso da gran meraviglia nel contemplar i vostri gloriosi trionfi (o nostri martiri di carità!) non varcherò più oltre nell’ampio mare delle vostre lodi: io triumphe! io triumphe! e frenerò tanto più volentieri la lingua, quanto sicuramente spero che quei paraninfi celesti, quali soavemente cantarno quelle honorate parole del Serenissimo Citereo: Cantate Domino canticum novum, laus eius in Ecclesia Sanctorum, mentre n’ascese trionfante de’ suoi nemici, et il vostro et mio, benedetto Padre Camillo, stendardiero di questa divina carità eseguita sì perfettamente da voi, hor nel celeste Campidoglio gloriosamente vi esaltino».